На правах рекламы:

• https://armaturakompozit.ru - купить арматуру оптом от производителя цена за тонну.

• Заказать хонингование блока цилиндра в техцентре «ВолМоторс» в Вологде . В канавках, которые образовывает хон, задерживается моторное масло. Почему заказать хонингование блока цилиндра двигателя лучше у нас? Специалисты нашего техцентра восстановят первоначальную форму цилиндров двигателя и создадут оптимальную шероховатость, выполнят доводочные операции, полировку и притирку нужной поверхности.

Вера Коренди. Из воспоминаний

Скоро три года, как ты ушел, дорогой, до сих пор чувствую тебя, руки твои, мягкость душистых твоих волос, силу, страсть и обессиливающую нежность объятий твоих, никогда незаменимую радость поцелуев твоих. <...>

Рождению дочери он светло радовался. Называл ее «златокудрая дочка». Часто приезжал навещать ее... Конечно, тайно. Судьба дала нам тяжкое испытание до 1934 года.

Наконец — оно кончилось. Была получена телеграмма: «Я дольше не вправе мучать тебя и себя. Я ухожу к тебе...» И тогда свершилось: мы две судьбы слили в одну вопреки всем препятствиям и зависти.

До этого мы еще встретились в зале театра Эстонии. Он приехал с концертом в Таллин. Приехал не один, а с первой женой и вечно бегавшей за ними И. Б.

Удивительно, но я даже не захотела увидеться с ним, хотя он дал мне знать о концерте... И ждал...

Я просто просила передать синюю тетрадь с моими стихами. Месяца два я ждала ответа. Наконец, он пришел: «Продолжай работать: в тебе искра Божия. Многое очень хорошо. "Васильки" мне особенно близки».

Потом началась интенсивная переписка. Почти ежедневно. Если я сразу не отвечала — летела телеграмма: «Немедленно сообщи причину молчания». Или вызывал к телефону. Помнится, раз он закончил наш разговор такой фразой: «Я тебя целую... Ты чувствуешь?» У меня хранятся только эти телеграммы. Всю нашу переписку мы отдали огню... как и многие поэты и писатели. Не хотелось, чтобы равнодушные, а может быть, иронические взгляды коснулись их! Сколько светлых чувств, сколько нежности было там!

...Переписка длилась месяца три. Наконец, пришло письмо: «Мы встретимся седьмого марта». Встреча произошла на ступеньках Балтийского вокзала. В его руках был чемодан с рукописями. Больше ничего...

Было это свидание кратким, но... решающим. Через пару месяцев пришла телеграмма: «Я не имею права дольше мучать тебя и себя. Ухожу к тебе. Довольно помучались!»

Первый его приезд был на улицу Тарту 35-2 (этот дом сохранился до сих пор...). Его бывшая жена бросила Тойла и уехала в Таллин к своей подруге, жене редактора газеты «Вести» Шульца. Устроилась на работу. Жестоко мучала его и меня, отравляя каждую секунду жизни. Угрозы не прекращались.

А в городе поднялся содом: немалая роль была и у союза эстонских писателей. Вероятно, сыграла роль и моя национальность. Ф. М. угрожала самоубийством и... ничего не сделала. А ведь Северянин мне рассказывал, что любви уже в конце первого года замужества не было. Да и была ли она вообще? Может быть, только угар? Недаром сборник стихов назван «Фея Eiole» — «несуществующая фея». Между прочим, Ф. М. заявила раз Игорю: «Вы мне не нужны были. Нужны были заграничные турнэ».

Едва она покинула Тойла, Игорь потребовал моего приезда туда. Он встретил меня на вокзале... Помню дорогу, непривычно долгую и темную. Совершенно безлюдную. Мы шли молча. Проходя мимо леса, он сказал: «Верушка! Не смотри туда. Есть поверье в Тойла, что здесь собирает грибы и ягоды Мария Петрова, убитая на этом самом месте...»

Вдруг среди деревьев появились зеленые огоньки. Может быть, это были волки? Не знаю точно, но они там водились. Я провела с ним в Тойла 2 недели. И никто и никогда не узнал об этом! <...>

После Тойла он снова вернулся (приехал?) в нашу семью, которую очень ценил и уважал. Помню, раз он подошел к маме, поцеловал ей руку и сказал: «Низко Вам кланяюсь, что Вы воспитали ее такой, какая она есть». Дни летели. Надо было подумать о личной жизни. Мы сняли домик в Пюхайэги, против магазина: две комнаты, кухня и балкон. Девочка была с нами. Он говорил: «Ни один ребенок не жил со мной под одним кровом. Она единственная, которую я хочу видеть около себя всегда». Поэт очень много занимался с ней. Часто пел «По вешнему по саду» А. Толстого, разыгрывались даже сцены из опер. Голос у него был богатый (баритон). Мне кажется, что если бы он не был поэтом, то был бы оперным певцом.

В Пюхайэги же произошла интересная встреча. Возвратившись как-то с рыбалки, мы увидели на крыльце старушку с чемоданом. Очень миленькую и очень симпатичную. Увидя ее, Игорь спросил: «Неужели же это ты, Маша?» Она привстала, широко улыбнулась, как-то по-детски, и ответила: «Я-с!» — «А ты надолго?» — спросил Игорь. — «Навсегда-с». Она оказалась Машей Неупокоевой, «классической Марьей», воспетой в «Росе оранжевого часа». Весь век прожила она у матери Игоря, Наталии Степановны Шеншиной-Домонтович. Была нянькой Игоря. Ее сын — Колька — был закадычным его другом. Маша осталась у нас, сделавшись няней Люши. <...>

Следующим после Пюхайэги совместным обиталищем был домик в Саркуле. Две больших комнаты с плитой. Там мы справляли новоселье. Нас встречали с самоваром и пирогами. Почти вся деревня была за столом. Игорь пел с ними, рассказывал о своих заграничных путешествиях, читал понятные им стихи. Особенно «Русь».

...Окончив рыбачить, поэт поднимался наверх и начиналось торжественное чаепитие веселого общества. «Теперь все! Я буду работать. Иди играй!» Этого было достаточно. Девочка молча вставала и шла в свой уголок. <...> Когда пришли школьные годы, я увезла ее к моей маме, педагогу начальной школы.

...Но были на Устье и тяжелые минуты и часы: он почти 3 месяца проболел двусторонним воспалением легких. <...> Два врача, Круглов и Левицкий, ежедневно посещали нас два раза в день. Брали спинной мозг на исследование. До 17 часов я старалась питать его как можно лучше. После 17-ти он впадал в беспамятство, бредил. Его посещали в бреду Пушкин, Гоголь, Маяковский, Брюсов. Беседы с ними были настолько бессвязны, что я, к сожалению, ничего не смогла записать.

...По утрам он глядел мне в глаза и говорил с горечью: «Только бы я умер раньше тебя... Только бы мне не потерять тебя. Этого я не переживу!»

...Как-то пришло на Устье письмо из Берлина. Его первая любовь — Евгения Тимофеевна Меннеке — просила разрешения приехать «проститься». Игорь подал мне письмо и спросил ласково: «Верушка, ты разрешишь ей приехать?» Я, конечно, ничего не имела против. И вот... пришла телеграмма: «Буду в субботу». Мы пошли ее встречать: «Надо же помочь...» Подошел автобус. Вышла элегантная моложавая женщина с картонками и бесчисленными чемоданами.

Моментально устроила в его кабинете невероятный хаос. А там царил всегда безукоризненный порядок!!! Держала себя она как-то вызывающе и даже нервозно. В день приезда позвала меня и заявила: «Знаешь, если я почувствую, что не могу жить с тобой под одним кровом — я уйду». Честно говоря, я не придала этому большого значения. Ухаживала за ней, готовила соответственно ее состоянию здоровья. Мы много катались по реке, гуляли, читали стихи. Один раз они вдвоем уехали на рыбалку... И что же? Он вернулся один, страшно злой и разобиженный. На мой вопрос, что же случилось, он ответил: «Она стала чересчур нежна, и я... выбросил ее из лодки!» Через полчаса явилась Злата. Но в каком виде!!! Разлад близился. Она еще несколько раз предлагала ему уехать с ней в Берлин. Игорь возмущенно отвечал: «Только с Верушкой и ребенком!..»

Отношения были тяжелыми, даже невыносимыми. Мои родные, гостившие у нас летом, очень мучались, глядя на нас. И наконец, свершилось! Злата переехала в Шмецке, на дачу к И. Б. Началась травля... Ежедневно летели письма с приглашением на «ужин» и т. п. К сожалению, Игорь шел...

И Злата и И. Б. старательно настраивали его против меня и ребенка. Возвращался он поздно, недобрым и каким-то чужим...

Наутро все миновало, он молил о прощении, просил забыть все, обещал не ходить туда. И, увы, шел снова Но я не виню его!! Я виню этих двух женщин, затеявших грязную интригу против меня и ребенка. Так продолжалось месяц-полтора.

Наконец, она уехала... И вдруг через пару недель пришло письмо:

Прости меня, бедная Верушка! Цель моей поездки была ясна: я должна была вас разлучить. С помощью И. Б. я хотела этого достичь. А она ненавидела тебя и готова была на все. Но я поняла, что ты одна любишь его по-настоящему, и что это — подло! Еще раз прости, если можешь!

Злата.

К сожалению, это письмо погибло в огне, но ни одного слова я не прибавляю. <...>

Здесь же, на Устье, родилось его последнее стихотворение «Последняя любовь». История его такова. Ему захотелось выпить бокал шампанского. Я поехала на пароходе в Нарву. Когда я вернулась, я была просто поражена его необыкновенно-вдохновенным выражением лица, его сияющими счастьем глазами. Он подозвал меня к себе, усадил в кресло и сказал: «Верушка, я тебе такой подарок приготовил!! Будешь вознесена вот так!» Он поднял обе руки вверх, опустился на колени и... заплакал. Потом прочел мне это чудесное стихотворение, это «чудо», рожденное его светлой душой, его любящим сердцем. Это была его лебединая песнь мне, дочери, сказочным годам, прожитым нами вместе... <...> Мы не жили для концертов, для славы и рукоплесканий. Мы жили для себя. Именно такой жизнью, о которой поэт тщетно мечтал! Помнится, с какой детской, сумасшедшей радостью возвращались мы домой после концертов.

Подойдя к дверям родного уголка, он подходил ко мне и обняв за плечи, говорил: «Здравствуй, Верлель, Королева души моей и сердца! Мы снова мы!»

<...> В 1931 году я познакомилась с поэтом и часто встречалась с ним. Где — пусть останется тайной. Это было его желанием. И моим тоже. Нас свел «веселый месяц май»... и мои стихи (Синяя тетрадь). В 1932 году появилась дочь Валерочка. Чья она была — неважно. Он ее любил, законно усыновил, дал ей свое поэтическое имя. <...>

Пюхайэги был нашим первым приютом... слишком близкое соседство с Тойлой вынудило нас спешно уехать в Сааркюла. Хотелось покоя и хоть немного неотравленного счастья. Я вполне понимала Круут — но, к сожалению, они разошлись уже через год после свадьбы. Только жизнь под одним кровом соединяла их. Это сказала мне сама Фелисса, приехав на похороны поэта.

В это время нам улыбнулась судьба: только что вышел из ремонта небольшой домик в Усть-Нарве. Вабадусе 3. Это был воистину чудесный голубой замок... С помощью Рериха и Рахманинова мы создали сказочное царство в полном смысле этого слова. Счастью нашему не было границ, если бы не травили люди. И к моей глубокой горечи — семейство его бывшей жены.

Поэт решил приобрести этот домик и вносил уже частями нужную сумму в виде месячной платы. Оставалось очень немного... Но... сын мясника Ивнина сжег наш дом еще до войны. Погибло все: картина Рериха-сына (его отец на фоне Гималаев), письма Маяковского, часть рукописей, богатая библиотека поэта с дарственными надписями, Чюрленис: «Стрелок с бриллиантовой стрелой», «Зима» — художника Егорова, мебель, сделанная частью руками поэта; дорогие ковры, постельное белье, китайская посуда... Думал ли этот молокосос, что он говорит, когда произнес фразу; «Уничтожу дом буржуя»... Гибель дома погубила Игоря: он стал быстро терять силы.

...Во время краткого пребывания в Таллине у нас бывал пианист Орлов, Иван Бунин, Дмитрий Смирнов (оперный певец). Часто приходил Генрих Виснапу. Он бывал всюду, но без жены — Инг. Она была закадычной подругой Ф. М. и даже не входила в дом, отправляясь обратно в Тойла. Но он прожил у нас два дня в Сонде, где мы оставались недолго из-за злого нрава хозяйки. <...> Помню, я была не совсем здорова, и Игорь на концерт в Нарве уехал один. Но в тот же день вечером он пешком вернулся в Сонда.

Однажды я увидела Северянина, стоящего у окна. Он был в глубокой и настороженной думе... Две книги лежали на письменном столе: «Классические розы» и «Медальоны». Он медленно, как будто в глубоком раздумье листал их... потом снова ходил по комнате, снова стоял у окна. В его душе что-то зрело, что-то вынашивалось, что-то пело. Вдруг он сел за стол, решительно взял ручку.

Я подошла сзади и взглянула в книги. То, что я увидела, потрясло меня: он широкими, уверенными взмахами ручки зачеркивал строки. «Боже мой! — воскликнула я. — Что ты делаешь? Зачем калечишь чудесные книги?» Он повернулся ко мне, ласково и ободряюще улыбнулся и поднял руку, как бы защищая себя от моих укоров.

«Верушка, мембрана моя! Пойми, слушай, внимай, а главное пойми! Пойми, я рождаюсь вторично. Я рождаюсь совершенно иным, я перевоплощаюсь. Понимаешь? И строки мои тоже. Я хочу идти бодрым шагом в ногу с эпохой. А эпоха эта великая, чудесная, светлая. Я же поэт! Неужели же я могу остаться немым свидетелем? Стоять в стороне, как безмолвный зритель, как бескультурный тип? Ну, слушай, я прочту тебе строки моего новорожденного младенца, слушай!» И он стал, сверкая радостью, читать мне свои перевоплощенные строки. И действительно. Это было свежо и прекрасно. Это было славословие века великих событий. А главное — он был счастлив. А для меня его счастье было самое главное. Его удовлетворенность собой, своим творчеством, своим поэтическим словом.

«Прекрасно, Игорь! — сказала я. — Это же действительно твое второе рождение! Вот теперь ты стал настоящим "королем поэтов"! Поздравляю!» И не было дня, счастливее этого. И человека, счастливее моего поэта.

10.06.1940 г.

Усть-Нарва

* * *

Впоследствии мы осуществили свою заветную мечту: приобрели лодку — красавицу «Дрину» — белую с синими бортами. С какой гордостью и почти детской радостью садились мы в это «легкое чудо»...!!! После Сааркюля мы недолгое время жили в Санде. Озеро Ульясте, бездонное и неприветливое... О нем сложилось много легенд и поверий. Старожилы говорили, что раз в году появляется на нем колоссальных размеров венок, а через пару недель гибнут десятки рыбаков... Искать их бесполезно: озеро беспощадно и алчно; оно не возвращает.

Однажды наша мама прибежала в ужасе ко мне: она увидела в воде голого человека. Он был весь покрыт ранами и водорослями. Когда я поспешила на берег, он медленно опускался в воду... <...>

В Санде мы были на сочельнике. Елка очень скромная, как и угощение. Но благостно и светло было на душе! Хозяин играл на стареньких клавесинах, и звуки трогательного хорала летели к сверкавшей огнями пестрых свечей стройной елке... А мальчишки, его сыновья, робко и тихонько подпевали... Все было ласково и дружелюбно.

В Санде мы прожили недолго. Буланая лошаденка умчала нас на станцию, а оттуда — на новое местожительство, уже... последнее! Зимовать в деревне стайте тяжело. Мы решили поискать что-либо в Усть-Нарве. Подвернулся счастливый случай: голубой ботик, только что вышедший из капитального ремонта. Он притулился в уголке улицы Вабадусе № 3, как раз против отеля «Франция». За ней из окон виднелась Нарова, чудесная родная Россонь, река совсем необычная, возлюбившая поэта, ответившего ей такой же светлой любовью. <...>

Вернулись мы в нашу семью 29 октября, как раз в день моего рождения. К великой радости всех, особенно мамочки... К сожалению, не было света, ограниченное количество топлива. Несмотря на это, было уютно, тепло на душе. Одиночество куда-то исчезло.

Ноябрь протекал в такой же безнадежной и мрачной обстановке... Отсутствие тепла и света угнетало бедного избалованного поэта. Мрачный город, точно чего-то ожидающий, тоже томил неясными, но тягостными предчувствиями...

За лекарствами приходилось красться по чернеющим улицам, под постоянным ожиданием чего-то неизбежного и жуткого. Оставляя семью, а главное больного, — переживала ужас. Я опасалась за них, боялась больше не увидеть никого из них. Боялась, что поэт уйдет в «Небытие» без меня. Что моя рука не сможет ободрить его нежным прикосновением, уловить его последний, угасающий взгляд... С болью в сердце вспоминались его горькие слова: «Мне кажется, я умру без тебя...»

А ноябрь летел и летел, унося с собой всё минувшее. <...>

19-го декабря врач пришла снова очень рано... Выслушав больного, она шепнула мне: «Сегодня ночью посидите с ним. Не уходите». <...> Однако ночь прошла спокойно. 20 декабря я поспешила в аптеку. Не помню, долго ли я ходила. Только возвращаясь уже на свою улицу, я увидела тетю Цалю, которая буквально бежала мне навстречу.

«Господи, где ты только ходишь, — простонала она, — человеку так плохо. Может быть, уже и кончится».

Как безумная кинулась я домой. Двери были открыты. Около него хлопотала медсестра. <...> Он был уже без сознания...

Комментарии

Печатается по: РГАЛИ с сокр. Опубл. в др. версии: Коренди Вера. Воспоминания об Игоре Северянине / Сост., примеч. М. Петрова. Изд. автора.

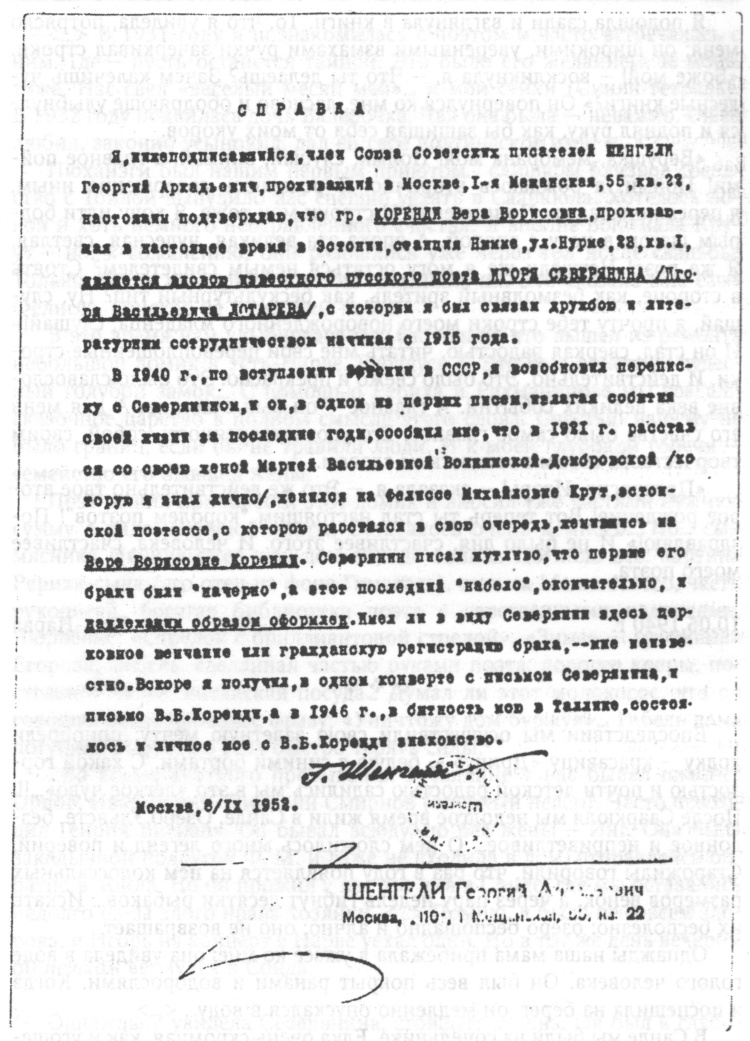

Коренди Вера Борисовна (в замуж. Коренева; эст. вар. Коренди, урожд. Запольская; 1903—1992), учительница русского языка, гражданская жена Северянина. Училась в Тартуском университете, писала стихи и сказки. Северянин познакомился с ней в мае 1931 г. в Тарту, а в марте 1935 г. оставил Ф. Круут и поселился с В. Коренди в Пайде, затем в Усть-Нарве, где она получала работу в школе. Последние годы жизни Северянин жил с В. Коренди в нужде и болел.

Поэт посвятил ей стихотворение «Последняя любовь» («Ты влилась в мою жизнь точно струйка Токая...»; 1940).

...с первой женой... — имеется в виду Фелисса Круут.

...вечно бегавшей за ними И. Б. — Ириной Борман, см. о ней примеч. к ее воспоминаниям.

...«златокудрая дочка»... — приемная дочь Игоря Северянина, Валерия (1931 — 1983), дочь В. Коренди и П. Коренева.

| К оглавлению | Следующая страница |